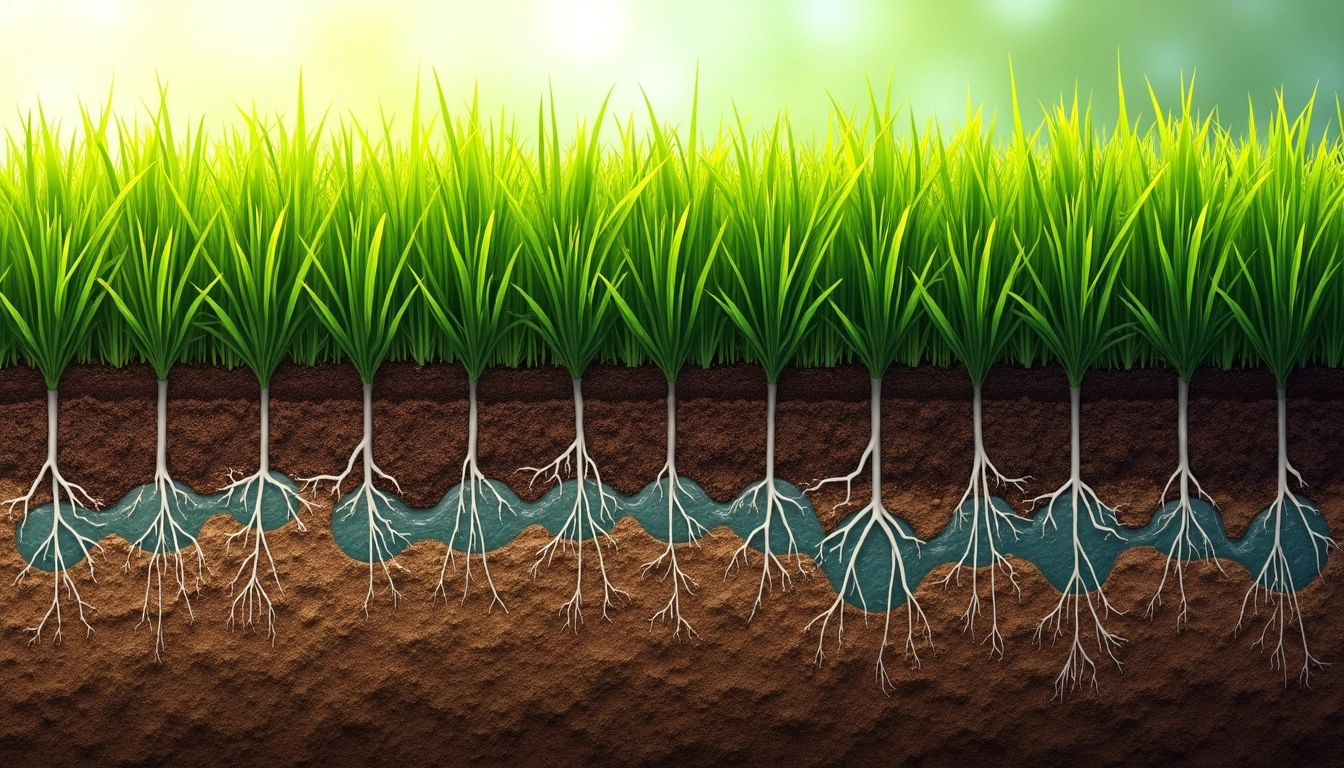

Un gazon naturel luxuriant et résistant commence sous terre, là où l’œil ne peut voir. Le sol constitue bien plus qu’un simple support pour votre pelouse – il s’agit d’un écosystème complexe qui fournit eau, nutriments et oxygène essentiels à la croissance des racines. La qualité de votre gazon dépend directement de celle du sol qui l’accueille, une réalité souvent négligée par les jardiniers amateurs. Une pelouse en parfaite santé ne s’obtient pas seulement par un entretien régulier de sa partie visible, mais également par une attention particulière portée à la composition et à la structure du sol.

Comprendre comment le sol interagit avec votre gazon naturel permet d’anticiper les problèmes potentiels et d’optimiser les conditions de croissance. Un sol idéal offre un équilibre parfait entre rétention d’eau et drainage, richesse en nutriments et bonne aération. Il héberge également une multitude d’organismes microscopiques qui participent activement à la décomposition de la matière organique et à la libération des éléments nutritifs.

La plupart des difficultés rencontrées avec les pelouses – croissance inégale, zones dénudées, vulnérabilité aux maladies ou aux parasites – trouvent leur origine dans les caractéristiques du sol. Adapter vos pratiques d’entretien en fonction des spécificités de votre terrain représente donc la clé d’un gazon durable et esthétique.

La composition idéale du sol pour un gazon naturel luxuriant

Les caractéristiques physiques d’un sol favorable au gazon naturel

Un sol propice au développement d’un gazon sain présente plusieurs caractéristiques physiques essentielles. Sa texture doit permettre aux racines de pénétrer facilement tout en assurant une bonne circulation de l’air et de l’eau. La profondeur effective du sol joue également un rôle crucial – un minimum de 15 à 20 cm de sol meuble est nécessaire pour permettre aux racines de s’établir correctement et d’explorer un volume suffisant pour puiser les ressources nécessaires à la croissance du gazon naturel.

La porosité constitue un autre aspect fondamental. Un sol idéal comporte environ 50% d’espace poreux, réparti entre macropores (responsables de l’aération et du drainage) et micropores (qui retiennent l’eau disponible pour les plantes). Cette structure poreuse facilite les échanges gazeux entre le sol et l’atmosphère, permettant aux racines de respirer correctement.

La stabilité structurale du sol influence directement sa résistance à l’érosion et au compactage. Un sol bien structuré forme des agrégats stables qui maintiennent leur cohésion même en conditions humides, ce qui permet au gazon naturel de mieux résister au piétinement et aux stress environnementaux.

L’équilibre parfait entre argile, limon et sable

La texture du sol, déterminée par les proportions relatives d’argile, de limon et de sable, influence directement ses propriétés physiques et sa capacité à soutenir un gazon vigoureux. Un sol de texture équilibrée, souvent qualifié de franc , offre les meilleures conditions pour la croissance des graminées à gazon naturel.

L’argile, constituée de particules très fines (moins de 0,002 mm), présente une grande capacité de rétention d’eau et de nutriments grâce à sa surface spécifique importante. Cependant, un excès d’argile peut entraîner une mauvaise aération et un drainage insuffisant. Les solutions existent pour améliorer un sol trop argileux, notamment le gazon naturel en rouleau pour sol argileux spécialement adapté à ce type de terrain.

Le limon, composé de particules de taille intermédiaire (0,002 à 0,05 mm), offre un bon compromis entre rétention d’eau et drainage. Il contribue à la fertilité naturelle du sol et à sa capacité à stocker les nutriments.

Le sable, formé de particules plus grossières (0,05 à 2 mm), assure principalement le drainage et l’aération du sol. Un sol trop sableux, bien que bien drainé, retient difficilement l’eau et les nutriments, ce qui peut nécessiter des arrosages et des fertilisations plus fréquents.

La composition idéale pour un gazon de qualité se situe généralement autour de 40% de sable, 40% de limon et 20% d’argile. Cette répartition offre un équilibre optimal entre drainage, rétention d’eau et disponibilité des nutriments.

Le ph optimal pour la croissance du gazon naturel

Le pH du sol, qui mesure son acidité ou son alcalinité, influence directement la disponibilité des nutriments et l’activité biologique. Pour la plupart des graminées à gazon, un pH légèrement acide à neutre, entre 6,0 et 7,0, représente la plage optimale. Dans cette zone, la majorité des nutriments essentiels sont facilement accessibles aux racines.

Un pH trop acide (inférieur à 5,5) peut limiter la disponibilité de certains éléments comme l’azote, le phosphore et le potassium, tout en augmentant celle d’autres éléments potentiellement toxiques comme l’aluminium. À l’inverse, un pH trop alcalin (supérieur à 7,5) peut provoquer des carences en fer, manganèse et phosphore.

La mesure du pH s’effectue facilement à l’aide d’un kit d’analyse disponible en jardinerie. Si le pH de votre sol s’écarte significativement de la plage optimale, des amendements peuvent être nécessaires. Pour augmenter le pH d’un sol acide, l’apport de chaux ou de calcaire broyé est recommandé. Pour abaisser le pH d’un sol alcalin, l’incorporation de matière organique acide comme la tourbe ou le soufre élémentaire peut être efficace.

La matière organique : élément clé de la fertilité du sol

La matière organique représente un composant essentiel d’un sol favorable au gazon. Constituée principalement de résidus végétaux et animaux à différents stades de décomposition, elle améliore à la fois les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol.

Sur le plan physique, la matière organique contribue à la formation d’une structure grumeleuse stable qui améliore l’aération et le drainage tout en augmentant la capacité de rétention d’eau. Elle allège les sols argileux et donne de la cohésion aux sols sableux.

D’un point de vue chimique, elle constitue un réservoir de nutriments qui sont progressivement libérés par l’action des micro-organismes. Elle augmente également la capacité d’échange cationique (CEC) du sol, permettant de retenir les éléments nutritifs et de les rendre disponibles pour les plantes.

Biologiquement, la matière organique sert de source d’énergie et de nutriments pour les organismes du sol, stimulant ainsi l’activité biologique. Un taux de matière organique compris entre 3% et 5% est généralement considéré comme optimal pour un gazon de qualité.

L’impact de la structure du sol sur le développement racinaire

Comment un sol bien aéré favorise l’enracinement profond

L’aération du sol joue un rôle déterminant dans le développement racinaire du gazon. Un sol bien aéré contient suffisamment d’oxygène pour permettre la respiration des racines et l’activité des micro-organismes bénéfiques. Cette disponibilité en oxygène favorise la production d’énergie nécessaire à l’absorption des nutriments et à la croissance des racines.

Dans un sol correctement aéré, les racines peuvent pénétrer plus profondément et explorer un volume plus important, ce qui augmente leur capacité à accéder aux réserves d’eau et de nutriments. Un système racinaire profond et étendu confère au gazon une meilleure résistance à la sécheresse et aux autres stress environnementaux.

L’enracinement profond présente également l’avantage de stabiliser la structure du sol, le protégeant contre l’érosion et le compactage superficiel. Les exsudats racinaires, composés organiques sécrétés par les racines, contribuent à la formation d’agrégats stables et stimulent l’activité microbienne dans la rhizosphère, cette zone de sol directement influencée par les racines.

Les dangers de la compaction pour la santé du gazon naturel

La compaction du sol représente l’un des problèmes les plus fréquents et les plus préjudiciables pour la santé du gazon. Elle résulte généralement d’un piétinement intensif, du passage répété de véhicules ou de l’utilisation de machines lourdes, particulièrement lorsque le sol est humide. Un sol compacté se caractérise par une densité élevée et une porosité réduite, limitant considérablement les mouvements d’air, d’eau et la croissance des racines.

Les conséquences de la compaction sur le gazon sont multiples et souvent facilement observables. La diminution de l’infiltration de l’eau peut entraîner des problèmes de ruissellement, d’érosion et la formation de flaques persistantes après les pluies. La réduction de l’aération limite la respiration racinaire et l’activité biologique du sol, affaiblissant progressivement le gazon.

Face à la résistance mécanique accrue du sol compacté, les racines peinent à se développer normalement. Elles restent généralement superficielles et moins ramifiées, ce qui réduit leur capacité à explorer le sol et à prélever eau et nutriments. Le gazon devient alors plus vulnérable aux stress hydriques, aux carences nutritionnelles et aux attaques de pathogènes.

L’importance du drainage pour éviter l’asphyxie racinaire

Un bon drainage constitue une condition essentielle à la santé du système racinaire du gazon. L’excès d’eau dans le sol déplace l’air des espaces poreux, créant des conditions anaérobies (sans oxygène) qui peuvent rapidement devenir néfastes pour les racines. En l’absence d’oxygène suffisant, les racines ne peuvent plus respirer correctement, ce qui entrave leur croissance et leurs fonctions d’absorption.

L’asphyxie racinaire provoquée par un drainage insuffisant peut manifester divers symptômes au niveau du gazon : jaunissement généralisé, croissance ralentie, vulnérabilité accrue aux maladies fongiques et aux attaques d’insectes. Dans les cas sévères, des zones entières de gazon peuvent dépérir, laissant place à des espèces plus tolérantes aux conditions humides comme les mousses.

Un drainage efficace implique non seulement l’évacuation rapide de l’excès d’eau de surface, mais aussi sa percolation à travers le profil du sol. La vitesse de cette percolation dépend principalement de la texture et de la structure du sol, ainsi que de la présence éventuelle de couches imperméables en profondeur.

Reconnaître les signes d’un drainage insuffisant

Détecter précocement les problèmes de drainage permet d’intervenir avant que les dégâts sur le gazon ne deviennent trop importants. Plusieurs indicateurs peuvent alerter sur un drainage déficient dans votre pelouse. La présence de flaques persistantes plus de 24 heures après une pluie constitue le signe le plus évident d’un problème de drainage. De même, un sol qui reste spongieux ou qui produit un bruit de succion lorsqu’on marche dessus plusieurs jours après une averse indique généralement une évacuation insuffisante de l’eau.

La présence de certaines plantes indicatrices, comme les joncs, les prêles ou diverses mousses, signale souvent des conditions d’humidité excessive. L’apparition de taches jaunes ou brunes sur le gazon, accompagnées d’une odeur désagréable de putréfaction, peut indiquer un début de pourriture racinaire due à l’asphyxie.

Une méthode simple pour évaluer la capacité de drainage de votre sol consiste à creuser un trou d’environ 30 cm de profondeur, à le remplir d’eau et à observer la vitesse à laquelle l’eau s’infiltre. Un drainage satisfaisant devrait permettre à l’eau de disparaître en moins de 24 heures.

Solutions pour améliorer le drainage d’un sol argileux

Les sols argileux, bien que fertiles et riches en nutriments, posent souvent des problèmes de drainage qui peuvent compromettre la santé du gazon. Plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre pour améliorer leur capacité d’infiltration et d’évacuation de l’eau.

L’installation d’un système de drainage souterrain représente une solution efficace pour les problèmes sévères. Des drains agricoles placés en réseau sous la surface du sol peuvent intercepter et évacuer l’excès d’eau vers un point de collecte approprié. Cette méthode, bien que relativement coûteuse, offre une solution durable pour les terrains particulièrement problématiques.

L’amendement du sol avec des matériaux grossiers comme le sable grossier, le gravier fin ou la perlite peut améliorer significativement la structure d’un sol argileux. Ces matériaux créent des canaux d’aération et de drainage qui facilitent la circulation de l’eau et de l’air. Cependant, l’incorporation doit être homogène et en quantité suffisante (généralement 30% à 50% du volume) pour être efficace.

- L’apport régulier de matière organique (compost, fumier décomposé) améliore la structure du sol en favorisant la formation d’agrégats stables

- Le modelage du terrain avec une légère pente (1-2%) facilite l’écoulement des eaux de surface

- La création de puits de drainage remplis de gravier aux points bas du terrain accélère l’infiltration

- L’aération mécanique profonde brise les couches compactées qui font obstacle au drainage

La vie microbienne du sol : allié invisible d’un gazon naturel résistant

Le rôle des bactéries dans la décomposition de la matière organique

Les bactéries constituent les organismes les plus abondants du sol. Ces micro-organismes jouent un rôle fondamental dans le cycle des nutriments en décomposant la matière organique en éléments simples assimilables par les plantes. Grâce à leurs enzymes spécialisées, les bactéries fragmentent les composés organiques complexes comme la cellulose, la lignine et les protéines en molécules plus simples.

La décomposition bactérienne produit de l’humus, une forme stable de matière organique qui améliore la structure du sol et sa capacité à retenir l’eau et les nutriments. Ce processus libère également des éléments nutritifs essentiels comme l’azote, le phosphore et le potassium sous des formes directement utilisables par le gazon.

Certaines bactéries, notamment les fixatrices d’azote, établissent des relations symbiotiques avec les racines du gazon. Elles captent l’azote atmosphérique et le transforment en composés azotés assimilables, contribuant ainsi à la nutrition naturelle de la pelouse.

L’importance des mycorhizes pour l’absorption des nutriments

Les mycorhizes forment des associations symbiotiques entre certains champignons du sol et les racines du gazon. Ces structures augmentent considérablement la surface d’absorption des racines grâce à leur réseau d’hyphes microscopiques qui s’étend bien au-delà de la zone explorée par les racines seules.

Cette symbiose améliore significativement l’absorption du phosphore, particulièrement dans les sols pauvres ou lorsque cet élément est peu mobile. Les mycorhizes facilitent également l’absorption d’autres nutriments comme le zinc, le cuivre et l’azote, tout en augmentant la résistance du gazon au stress hydrique.

Les hyphes mycorrhiziens contribuent aussi à la structure du sol en produisant de la glomaline, une glycoprotéine qui agit comme un ciment naturel entre les particules du sol, améliorant ainsi sa stabilité et sa résistance à l’érosion.

Comment favoriser naturellement la biodiversité du sol

Maintenir une biodiversité microbienne optimale dans le sol nécessite des pratiques d’entretien adaptées. L’apport régulier de matière organique diversifiée, comme le compost ou les résidus de tonte, fournit les ressources nécessaires aux différentes communautés microbiennes.

La réduction des perturbations mécaniques du sol et l’adoption de techniques d’aération douces permettent de préserver les réseaux mycéliens et les habitats microbiens. L’utilisation de paillis organique peut également créer un environnement favorable au développement de la vie du sol.

Un sol biologiquement actif contient plus d’un milliard de micro-organismes par gramme, formant un écosystème complexe qui soutient la santé du gazon.

L’impact des pesticides sur l’équilibre microbien

L’utilisation intensive de pesticides peut perturber significativement l’équilibre microbien du sol. Les fongicides, en particulier, peuvent éliminer non seulement les champignons pathogènes mais aussi les mycorhizes bénéfiques. Les herbicides peuvent affecter indirectement la vie microbienne en modifiant la composition des exsudats racinaires.

Les insecticides systémiques persistent dans le sol et peuvent impacter les organismes non-cibles, notamment les décomposeurs essentiels à la fertilité du sol. Cette perturbation de l’équilibre microbien peut entraîner une diminution de la résistance naturelle du gazon aux stress et aux maladies.